Der richtige Gesellschaftsvertrag für eine offene Wissenschaftskultur

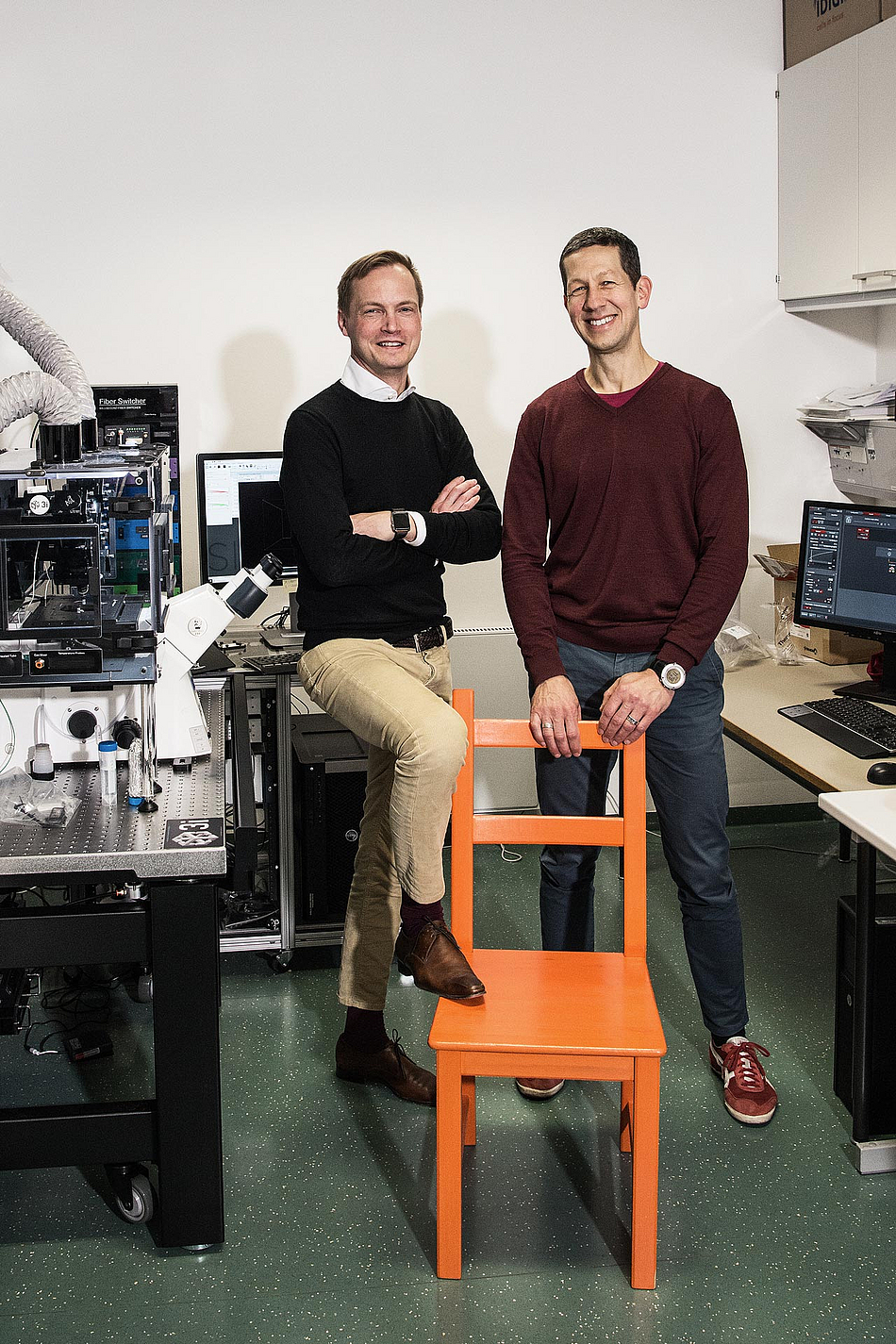

Als BIH Visiting Professor Michael Potente und sein Gastgeber, Professor Holger Gerhardt, sich vor zehn Jahren das erste Mal trafen, standen sie beide an sehr unterschiedlichen Stellen ihrer ebenso unterschiedlichen Karrierewege. Dass sich daraus eine jahrelange, enge Zusammenarbeit ergab, war daher nicht zwangsläufig gegeben. Was eine fruchtbare Kollaboration ausmacht und wieso ein Neurowissenschaftler und ein Kardiologe sich so ideal in der Blutgefäßforschung ergänzen, haben sie uns bei einem gemeinsamen Treffen in Berlin berichtet.

Seit zehn Jahren arbeiten Sie immer wieder gemeinsam an Projekten. Was macht diese Zusammenarbeit aus?

Potente: Wir haben eine ähnliche Vorstellung davon, wie man Wissenschaft lebt. Das ist wahrscheinlich der Hauptgrund, warum unsere Zusammenarbeit langfristig so tragfähig ist, neben inhaltlichen Überschneidungen. Wir teilen frühzeitig Ideen und Konzepte und verstehen uns nicht als Konkurrenten, sondern bereichern uns eher gegenseitig mit Ideen.

Gerhardt: Es gibt ein paar Wissenschaftler, mit denen es so funktionieren kann, aber das sind nicht viele. Wissenschaft lebt vom Dialog, doch leider steht oft die Konkurrenz im Vordergrund. Wir konnten von Anfang an die neusten Ideen besprechen und kritisch hinterfragen. Unsere Methoden waren immer komplementär, so dass es für beide Seiten bereichernd war. Michael Potente untersucht Blutgefäße in der Forschung zum Metabolismus, ich beschäftige mich mit der Morphogenese auf der zellbiologischen Ebene. So können wir neue Konzepte entwickeln, die der andere aufgreifen kann. Bisher haben wir eher auf der Grundlagenebene gearbeitet, aber über dieses Projekt entwickeln wir Konzepte, die in der nahen Zukunft für die Translation relevant werden.

Herr Potente, Sie sind Facharzt für Kardiologie. Wie kam es dazu, dass Sie heute vordergründig Grundlagenforschung machen?

Potente: Bereits im Studium hatte ich immer das Physician Scientist-Ideal im Kopf. Diese Idee hat mich in meiner Karriere angetrieben. Es ist spannend, mit Menschen in Kontakt zu kommen, die andere Wege gehen. Durch sie entwickelt man sich persönlich weiter. Der klinische Karrierepfad ist vorhersehbarer und bietet vielleicht einen finanziellen Anreiz – aber wenn das im Vordergrund steht, macht man meines Erachtens sowieso einen Fehler. Die Entscheidungsfindung und zwischenmenschlichen Interaktionen laufen in der Medizin und in der Forschung vollkommen anders ab. Also ist es hilfreich, die Perspektive wechseln zu können. Als Wissenschaftler kann man sich sehr vertiefen und eine Richtung einschlagen, die nicht unbedingt zielführend ist. Dann kann die Medizin einen in die Realität zurückführen.

Gerhardt: Es gibt keine wirkliche Blaupause für wissenschaftliche Karrieren – hier kommt es auf die Individualität an. Wir brauchen dringend Menschen mit unterschiedlichen Karrierewegen, die neue Bereiche verknüpfen.

Suchen Sie gezielt danach die Leute für Ihre Arbeitsgruppe aus?

Förderprogramm

BIH Visiting Professors

Förderzeitraum

2017 bis 2020

Vorhaben

Mechanismen der Regulierung der Blutgefäßgröße – Rolle der YAP/TAZ-Signalwege

Fachgebiet

Biophysik

Institution

Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin (MDC)

Seit 2013

Kardiologe, Universitätsklinikum Frankfurt, Goethe-Universität, Frankfurt

Seit 2012

Gruppenleiter, Max-Planck-Institut für Herz- und Lungenforschung, Bad Nauheim

2004 bis 2011

Facharzt für Kardiologie, Universitätsklinikum Frankfurt, Goethe-Universität, Frankfurt

Gerhardt: Wissenschaft ist keine Planwirtschaft. Deshalb ist es entscheidend, zu sehen, wo Andersartigkeit des Einzelnen einen Mehrwert darstellen kann. Aber auch das Risiko abzuschätzen, wenn man sich in einen neuen Bereich wagt. So kam zum Beispiel Katie Bentley in meine Arbeitsgruppe, die zuvor Robotik und künstliche Intelligenz studiert hatte, und Computermodelle die zur Lösung von Logistikproblemen in der Städteplanung und Soziologie entwickelt wurden, auf biologische Fragestellungen ansetzte. Wenn man sich die Interaktionen in der Zelle räumlich und zeitlich anschaut, sind die Fragestellungen jedoch gar nicht so unterschiedlich. In meinem Labor entwickelte sie also generative Computermodelle, um vorherzusagen, wie Blutgefäße auf einen Signalweg und die Hinzugabe von Wachstumsfaktoren reagieren. Generativ heißt, dass man nicht genau vorschreibt, dass A und B immer zu C führen. Stattdessen modelliert man bestimmte Regeln, lässt dann das Programm laufen und kann währenddessen einige Parameter ändern. Durch die Interaktionen entstehen neue Sachen, wir nennen das Emergent Properties. Man wusste bereits aus dem Mausmodell und der Klinik, dass Blutgefäße sensitiv und dosisabhängig auf Wachstumsfaktoren reagieren, aber bis zur Entwicklung des Computermodells hatte man keine Vorstellung, warum sie das taten. Das Modell generierte eine völlig neue Hypothese, die wir daraufhin im Experiment testen konnten, was fünf Jahre dauerte. Deswegen sind Förderinstrumente mit einer gewissen Risikobereitschaft wichtig, die langfristig ausgelegt sind und die den Personen hinter der Forschung vertrauen.

Können diese Erkenntnisse heute bereits in der Patientenversorgung genutzt werden?

Gerhardt: Es muss noch eine nicht-invasive Methode entwickelt werden, um eines unserer Ergebnisse im Menschen zu messen. Der Wachstumsfaktor beeinflusst auch den Notch-Signalweg, der bestimmt, ob benachbarte Zellen sich als Individuen verhalten oder sich synchronisieren. Das hat eine Auswirkung darauf, wie sich Blutgefäße entwickeln können. Formen Menschen an einer S-Bahn-Tür eine riesige Traube und wollen alle gleichzeitig einsteigen, kommen sie niemals durch die Tür. Sie müssen sich gegenseitig verschieben. Verhalten sich die Endothelzellen, die ein Gefäß bilden, individuell, kann man ein Gefäß länger und breiter machen, weil sie sich aneinander vorbeibewegen können. Wir nehmen an, dass es auf die asynchrone oder synchrone Notch-Aktivität der Zellen ankommt, ob sie sich verschieben. Ist zu viel Wachstumsfaktor da, sind die Gefäße dick und können sich nicht verzweigen. Es müsste beispielsweise einen Nanoantikörper geben, den man hochauflösend im MRT darstellen kann. So könnte der molekulare Zustand der Zellen in vaskulären Fehlbildungen bestimmt werden. Zeigt die Gefäßstelle eine Synchronisierung der Endothelzellen, könnte man sie aus diesem Zustand herausbringen, indem man die Aktivität des Signalwegs beeinflusst. Am Computermodell kann man das alles durchspielen. Noch fehlen aber diagnostische Instrumente, um unser Konzept in die Klinik zu bringen.

Potente: Das Hemmen bestimmter Wachstumsfaktoren wird bereits in der Klinik angewendet, beispielsweise beim Mammakarzinom. Das Problem ist jedoch, dass es in vielen Fällen nicht wirkt. Es ist also wahrscheinlich nicht das beste Konzept, um Gefäßveränderungen in Tumoren zu verhindern. Vielleicht muss man bereits den Mechanismus in den Zellen angreifen, der zu diesem Zustand führt. Translation ist wichtig, aber nur durch das Verständnis des gesamten Prozesses kann man innovative, neue Anwendungen entwickeln. Dafür braucht man die Grundlagenforschung.

Wie viele Forscher schaffen es, die Brücke von der Grundlagenforschung zur Klinik zu schlagen?

Potente: Es kommt drauf an, woran man arbeitet. Das beste Beispiel ist CRISPR-CAS. Zuerst wusste man nicht, ob es medizinisch relevant ist, da es in Bakterien entdeckt wurde. Heute ist es ein möglicher Game Changer in vielen Bereichen der Medizin. Die Frage ist, ob man als Individuum ein ganzes Portfolio abdecken muss. Man arbeitet aufgrund der Komplexität der Technologien sowieso eher in Netzwerken. Daher halte ich das richtige Umfeld für wichtiger.

Aber man trifft ja nicht immer direkt die richtigen Leute. Oftmals bleibt Wissen auf ein Fachgebiet beschränkt… Müsste man mehr Initiativen erschaffen, damit Forschungsergebnisse fächerübergreifend verfügbar gemacht werden?

Gerhardt: Im Moment sind Fortschritt und neue Erkenntnis immer noch maßgeblich von intellektueller menschlicher Aktivität abhängig. Ob ein Verfügbarmachen aller Informationen zu allen Zeitpunkten den Erkenntnisgewinn beschleunigen würde, ist noch nicht bewiesen. Man könnte beispielsweise annehmen, dass die Menschheit heute besser auf komplexe Herausforderungen vorbereitet wäre, da über das Internet jederzeit alle Informationen zur Verfügung stehen. Dies scheint aber nicht unbedingt der Fall zu sein. In der Wissenschaft gibt es ein Spannungsfeld zwischen den Optionen, auf existierenden Informationen aufzubauen oder komplett neu anzufangen. Es kann auch erschlagend sein, immer auf alle Informationen zugreifen zu können. Man muss genügend Naivität kultivieren, um sich zu erlauben, Neues zu denken.

Schafft die gegenwärtige Wissenschaftskultur diesen Raum für neue Ideen?

Gerhardt: In Ansätzen ja, aber noch nicht genug. Man braucht eine Wissenschaftskultur, die Offenheit fördert und in der die Menschen nicht ängstlich sind, ihre Ideen zu teilen, kurzum: in der Ideen Führungsanspruch gewinnen und nicht Menschen.

Sie sprechen sich für eine offene Kultur unter Wissenschaftlern aus. Wie steht es um die Offenheit nach außen gegenüber der Gesellschaft? Themen wie ethische Standards oder Tierversuche werden ja öffentlich heftig debattiert…

Gerhardt: Hier sind zum einen wir Wissenschaftler in der Bringschuld, zum anderen aber auch die großen Förderinstitutionen. Sie müssen offen kommunizieren, was durch die Wissenschaft ermöglicht wird. Den Sinn und die Notwendigkeit von Tierversuchen zum Beispiel sollten nicht nur die Wissenschaftler kommunizieren, sondern auch diejenigen, die an politischen Entscheidungen beteiligt sind, die aber selbst keine Tierversuche durchführen. Beim Brexit fragt man heute, warum niemand jemals den Mund aufgemacht hat, was an der Europäischen Union positiv ist. So könnte es auch der Wissenschaft gehen, wenn das Vertrauensverhältnis zwischen der Bevölkerung und der Forschung verloren geht. Dafür braucht man einen gesellschaftlichen Konsens. Es ist Teil unseres Gesellschaftsvertrags, dass Steuergelder in die Wissenschaft fließen -- für den Erkenntnisgewinn und die Verbesserung unserer Lebensqualität -- oder, im Fall von Tierversuchen, zur Bekämpfung von Krankheiten.

Potente: Die Debatte wird zum Teil sehr ideologisch geführt. Stellt man sich als Individuum dagegen, wird man zur öffentlichen Zielscheibe. Die Diskussion muss versachlicht werden. Schließlich wollen die meisten Menschen Fortschritt in der Medizin. Damit sie aber das notwendige Vertrauen in die Wissenschaft aufbauen können, sollten sie sehen, wer hinter der Forschung steckt. Dafür muss die Wissenschaft zugänglich gemacht werden. Als Wissenschaftler sollte man in der Lage sein, seine Forschung verständlich zu erklären. Für mich ist es immer ein Warnhinweis, wenn ich meiner Frau -– die sogar Ärztin ist -– nicht erklären kann, woran ich gerade arbeite. Dann sollte ich mein Konzept noch einmal überdenken.

Oktober 2018 / MM